Digitalisierung kann bestehende Ungleichheiten bekräftigen. In der Hochschullehre ist das gleich mehrfach ein Problem: In der digitalen Lehre, wenn Studierende digitale Werkzeuge nutzen und wenn sie digitale Lösungen entwickeln sollen. Mit welchen konkreten Maßnahmen können Lehrende eine gendergerechte Digitalisierung praktizieren?

Digitalisierung und Geschlechtergerechtigkeit

Die Universität Hamburg kooperiert seit Kurzem mit der Initiative „ITgirls“, um mehr Frauen für die IT-Branche zu gewinnen. Sichtbarkeit weiblicher Vorbilder, Empowerment in männerdominierten Bereichen, praxisnahe Einblicke für Studierende – das ist ein längst überfälliger Schritt, auch in Ergänzung zu dem bereits ausgezeichneten Frauenförderprogramm „Anna Logica“, das am Fachbereich Informatik seit 2009 läuft. Fragen der Digitalisierung und Geschlechtergerechtigkeit sind jedoch keine Nischenthemen der Informatik. Digitale Entwicklungen finden sich, nicht erst seit der Corona-Pandemie und dem KI-Hype, an der gesamten Hochschule – und in der Gesellschaft als Ganzes. Data and Digital Literacy betreffen uns alle. Und gerade an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind die Kompetenzen für eine kritische Auseinandersetzung mit Digitalisierung und Gender mehr als nur vorhanden. Sie sind notwendig.

Technik ist nicht neutral

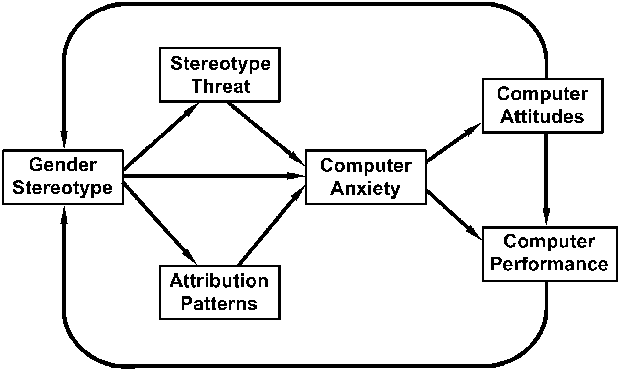

Die Forschung zeigt: Digitale Technologien wirken nicht automatisch inklusiv. Vielmehr verstärken sie häufig bestehende Ungleichheiten – gerade dann, wenn Genderaspekte ignoriert werden. Cooper (2006) zeigt in einer Review von Studien zum Digital Divide, wie tief dieser in gesellschaftlicher Sozialisation verwurzelt ist. Kinder erleben Technik oft als etwas, das „für Jungs gemacht“ ist, technikkompetente Vorbilder sind meist andere Jungs und Männer. Befördert werden die Prägungen mit der Zeit durch Stereotype Threats und Attribution Patterns.

Stereotype Threat

Der Stereotype Threat wirkt wie folgt: Wenn Menschen wissen, dass über ihre Gruppe ein Stereotyp existiert, kann allein dieses Wissen ihre Leistung negativ beeinflussen (Steele & Aronson 1995). Mädchen wissen beispielweise oft, dass „Mädchen sind schlecht in Technik“ ein verbreitetes Klischee ist. Wenn sie z. B. in der Schule oder an der Uni eine Aufgabe im Bereich Informatik bearbeiten, kann allein die Angst, dieses Klischee zu bestätigen, ihre Leistung beeinträchtigen – selbst wenn sie eigentlich gut vorbereitet sind. Sie zweifeln eher, vermeiden Risiken, trauen sich weniger zu.

Klischees wie „Mädchen sind schlecht in Technik“ bewirken Selbstzweifel beeinträchtigen Leistungen

Attribution Patterns

Attribution Patterns sind Muster der Ursachenzuschreibung. Hier geht es darum, wie Menschen sich Erfolge oder Misserfolge erklären (Weiner 1979). Jungen schreiben gute Leistungen in Technik oft ihren eigenen Fähigkeiten zu („Ich kann das!“), Mädchen dagegen häufiger Glück oder äußeren Umständen („Die Aufgabe war leicht“). Und umgekehrt: Misslingen technische Aufgaben, machen Mädchen oft sich selbst oder mangelnde Begabung verantwortlich, Jungen eher Pech oder schlechte Bedingungen.

Jungs erklären Misserfolge mit äußeren Umständen – Mädchen zweifeln hingegen an ihrer Begabung

Beide Effekte bestärken insbesondere bei Mädchen ein Unbehagen im Umgang mit Computern. Das befördert eine negative Haltung gegenüber Technik, vor allem im Teenager-Alter. So befassen sie sich weniger mit dem Thema und das erschwert einen kompetenten Umgang mit Technik.

Ein Modell des Gender Digital Divide (Cooper 2006)

Was Gesellschaft Kindern also unbeabsichtigt beibringt, verankert sich über die Jahre und ist nicht verschwunden, wenn wir es mit jungen Erwachsenen vor oder im Studium zu tun haben. Je älter, desto mehr verfestigen sich die Unterschiede (Bachmann & Hertweck 2023). Diese Effekte wirken langfristig und systemisch. Und so wächst der Digital Gap nicht nur mit Blick auf den Umgang mit Computern und Karrieren in der Informatik, er greift auch in immer mehr Bereiche des Lebens. Zugang zu technischen Geräten, Internetnutzung, Wissen zu Datenschutz und Privatsphäre, Kompetenzen im Umgang mit Softwareprodukten, Programmier-Skills – all das ist ungleich verteilt (D21 2020).

Wer als Studentin zögert, sich aktiv an digitalen Formaten zu beteiligen, wer das Gefühl hat, nicht „tech-savvy“ genug zu sein, wird über kurz oder lang auch in anderen Bereichen weniger sichtbar, weniger gehört – und weniger gefördert. Das hat nicht nur Konsequenzen für die Studienwahl, sondern auch für spätere Karrierewege, Netzwerke und politische Teilhabe.

Digitalisierung in der Lehre: Von Zoom-Nutzung bis zur App-Entwicklung

In den Fächern unserer Fakultät diskutieren wir über Arbeitsmärkte, Organisationen, Innovationen. Wir analysieren Macht und Ungleichheit, kommunikative Strukturen, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir erheben und interpretieren qualitative und quantitative Daten. In transferorientierten Lehrveranstaltungen überlegen wir, wie eine technische Lösung für ein spezifisches Problem aussehen könnte. Überall gibt es Schnittstellen zu Digitalisierungsthemen. Und auch das Lehr- und Lernsetting, in dem diese Inhalte vermittelt werden, wird vermehrt mit Digitalisierung konfrontiert. Lehre ist demnach nicht frei vom Gender Digital Divide.

„Die Themen Gender und Digitalisierung gleichen sich hier in dem Sinne, als dass sie beide Querschnittsthemen sind: Sie sollen inhaltsübergreifend mitgedacht werden und, seien wir ehrlich, fallen allzu häufig hinten runter.“

Wir wollen im Folgenden betrachten, wie Gender und Digitalisierung auf unterschiedlichen Dimensionen in der Lehre relevant werden: wenn Lehre digital stattfindet, wenn digitale Werkzeuge genutzt werden, wenn Digitales erarbeitet wird.

Wenn Lehre digital stattfindet

Seit der Corona-Pandemie haben die meisten Studierenden grundlegende Erfahrungen mit digitalen Plattformen gesammelt. Die Herausforderung in der Hochschullehre liegt heute nicht mehr in der Bedienung der Tools, sondern in der aktiven und souveränen Nutzung digitaler Lernräume. Studien wie der D21-Digital-Index (2020) zeigen: Während Basisfähigkeiten inzwischen breit vorhanden sind, bestehen Unterschiede darin, wer sich in digitalen Formaten sichtbar einbringt, Verantwortung übernimmt und eigene Lernprozesse strukturiert gestaltet. Hier wirken Mechanismen wie der Stereotype Threat und ungleiche Techniksozialisation (Cooper, 2006; Bachmann & Hertweck, 2025):

Frauen und andere marginalisierte Gruppen beteiligen sich oft zurückhaltender, stellen seltener Fragen und übernehmen weniger oft Führungsrollen in Online-Seminaren – nicht aus mangelnder Fähigkeit, sondern aufgrund internalisierter Erwartungshaltungen.

Um digitale Teilhabe aktiv zu fördern, sollten Lehrende Beteiligung niedrigschwellig einfordern. Etwa indem jede Sitzung mit einer kurzen anonymen Umfrage, einem schriftlichen Impuls oder einer digitalen Wortmeldung beginnt. So wird allen Studierenden ein unkomplizierter Einstieg ermöglicht, ohne dass bereits bestehende Unsicherheiten oder Hierarchien verstärkt werden. Zudem sollten Moderationsrollen systematisch rotieren: In Kleingruppen oder Diskussionen erhalten alle Studierenden die Möglichkeit, einmal selbst eine Diskussion zu leiten oder Aufgaben wie das Zeitmanagement zu übernehmen. Dieses bewusste Durchwechseln vermeidet, dass sich Technik- und Führungserfahrungen immer wieder bei denselben Personen konzentrieren.

Ebenso wichtig ist die gezielte Förderung von Selbstorganisationskompetenz im digitalen Raum. Lehrveranstaltungen profitieren davon, wenn klare Zeitstrukturen und verbindliche kleine Lernziele gesetzt werden. Letztlich hilft regelmäßiges und routiniertes Einholen von Feedback, auch kleine Stolpersteine früh zu erkennen und aus dem Weg räumen zu können. Diese Rahmenbedingungen unterstützen letztlich alle Studierenden dabei, ihre Lernprozesse aktiv zu gestalten – und machen es weniger wahrscheinlich, dass sich Unsicherheit oder Überforderung im Verborgenen aufbauen.

Wenn digitale Werkzeuge genutzt werden

Digitale Werkzeuge wie Lernmanagement-Systeme, Umfragetools oder spezialisierte Softwareprogramme sind mittlerweile fester Bestandteil des Studienalltags. Auch sie bergen die Gefahr, bestehende Stereotypen zu verstärken: Wer sich technikaffin präsentiert, wird oft unkritisch als kompetent wahrgenommen (vgl. D21, 2020). Das bloße Bedienen von Software ist jedoch noch keine umfassende digitale Kompetenz. Vielmehr geht es darum, digitale Werkzeuge nicht nur zu verwenden, sondern auch die zugrunde liegenden Prinzipien und deren Auswirkungen zu verstehen. Darüber hinaus geben selbstsichere Studierende in diesem Kontext einen sichtbaren Orientierungspunkt für das Vorwissen der Studierenden an Lehrende. Dieser Eindruck ist jedoch irreführend, da er lediglich das Wissen jener zeigt, die bereits selbstsicher sind. Unsicherheit und auszubauende Kompetenzen werden unsichtbar gemacht und drohen Gefahr, übergangen zu werden. Anstatt die Bedienung von Software als selbstverständlich zu unterstellen, sollte es routinierte Einführungen geben, die Studierende mit den spezifischen Anforderungen und Funktionen vertraut macht.

Um Kompetenzunterschiede zu überbrücken, sollten Lehrende „Hands-on“-Übungen anbieten, in denen alle Studierenden aktiv anwendungsbezogene Aufgaben durchführen, statt nur Zuhören oder Diskutieren.

Dabei sollte Fehlerfreundlichkeit explizit eingebaut sein: Anerkennung und Bewertung muss für die aktive Nutzung von Tools vergeben werden, und das bestenfalls auch unabhängig von Perfektion („Participation over perfection“).

Zudem ist es sinnvoll, dass Verantwortung für technische Aufgaben innerhalb von Gruppenprojekten rotiert und nicht nur bei denjenigen liegt, die sich schon sicher fühlen. Stattdessen sollten alle Mitglieder einmal die Möglichkeit haben, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Digitale Kompetenzen werden durch wiederholte Praxis aufgebaut, nicht durch implizite Vorauswahl nach Vorerfahrung. Im Sinne des Co-Learnings können darüber hinaus technisch bereits kompetente Studierende davon profitieren, ihr Wissen mit Kommiliton*innen zu teilen. Indem sie ihre Kenntnisse geduldig und verständlich weitergeben, festigen sie nicht nur ihr eigenes Verständnis der Inhalte, sondern entwickeln auch wichtige sozial-kommunikative Kompetenzen. Dieser Prozess fördert nicht nur ihre fachliche Expertise, sondern auch die Fähigkeit, komplexe Themen klar zu erklären und in vielfältigen Teamkonstellationen effektiv zu arbeiten.

Wenn Digitales erarbeitet wird

Wer digitale Produkte entwickelt, muss Technik aktiv gestalten. In Lehrsettings, die digitale Gestaltung erfordern, wird technisches Selbstvertrauen häufig belohnt, während für das Abbauen von Unsicherheiten wenig Zeit bleibt. Genau hier wird der Gender Digital Divide besonders spürbar: Männer sind tendenziell eher in Bereichen wie Programmierung und Softwareentwicklung aktiv, während Frauen diese Tätigkeiten oft als weniger zugänglich wahrnehmen (D21, 2020; Bachmann & Hertweck, 2023). Laut MINT-Nachwuchsbarometer (2023) sinkt bei vielen jungen Frauen die Bereitschaft, selbst Softwareprojekte oder komplexe digitale Aufgaben zu übernehmen – vor allem bei fehlendem Empowerment im Lernprozess.

Datenvisualisierungen, Webseiten oder Apps tragen aber die Spuren derjenigen, die sie gestalten, weshalb wichtige Perspektiven fehlen, wenn nur diejenigen Studieren sich an die Entwicklung trauen, die sich bereits wohl fühlen mit diesen Aufgaben (D’Ignazio & Klein). Darüber hinaus braucht es hier aber auch kreative Problemlösungen, Teamarbeit und die Fähigkeit, digitale Prozesse von Anfang bis Ende zu gestalten. Lernmöglichkeiten existieren also auf vielen Ebenen.

Um diesem Gap entgegenzuwirken, sollten Lehrende vielfältige Projektrollen in die Entwicklung integrieren. Studierende übernehmen nicht nur die klassischen technischen Aufgaben wie das Programmieren, sondern auch in die Bereiche Design, Usability oder ethische Überlegungen. Skill-Audits am Anfang ermöglichen es Studierenden, vor Projektstart ihre Vorkenntnisse selbst einzuschätzen. Die Lehrperson nutzt die Ergebnisse, um gezielt Angebote zur Kompetenzentwicklung zu machen.

Bei der Einführung neuer Tools oder Methoden vermitteln Lehrpersonen bewusst, dass Scheitern, Debugging und Nachfragen normaler Teil des Lernprozesses sind. Indem unterschiedliche Aufgabenbereiche gleichermaßen geschätzt werden, können Studierende in allen Bereichen ihre Stärken entwicklen und sich als gleichwertige Mitglieder eines Teams erleben. Zudem sollten Lehrformate bewusst so gestaltet werden, dass die Reflexion über Herausforderungen als Teil des Lernprozesses anerkannt wird. Das bedeutet, dass Studierende nicht nur für technische Lösungen bewertet werden, sondern auch für ihre Fähigkeit, Fehler zu identifizieren, kreative Lösungen zu entwickeln und konstruktiv im Team zu arbeiten.

Fazit

Ob die Kooperation mit der Initiative „ITgirls“ die oben beschriebenen Probleme tatsächlich lösen kann, bezweifeln wir. Vielmehr bekräftigt sie mit dem Namen „Mädchen“ im Titel, dass erwachsene Frauen in diesem Kontext weiterhin nicht ernst genommen werden. Der Fokus auf „Fachkräftemangel“ und die wirtschaftliche Verwertbarkeit suggeriert, dass es weniger um tatsächliche Emanzipation oder Teilhabe geht, sondern vielmehr um eine rein utilitaristische Sicht auf die Förderung von Frauen.

Wenn wir jedoch echte Teilhabe, Emanzipation und Bildungsgerechtigkeit an der Universität anstreben, müssen wir tiefer ansetzen und die Strukturen grundlegend hinterfragen. Für viele von uns ist die Lehre der Hebel, an dem wir konkret etwas bewegen können – indem wir die Themen Digitalisierung, Gender und Inklusion aktiv in den Lehralltag integrieren und den Studierenden nicht nur technische, sondern auch soziale und kritische Kompetenzen vermitteln. Nur so können wir eine gerechte digitale Zukunft gestalten, die allen zugutekommt.

Praktische Tipps: gendersensibel Digitalisierungskompetenzen in der Lehre stärken

-

Digitale Tools niedrigschwellig einführen:

Schrittweise erklären, Raum für Ausprobieren lassen, Fragen aktiv einladen, Tutorials bereitstellen. -

Selbstwirksamkeit fördern:

Kleine technische Erfolge sichtbar machen und wertschätzen („First Code“, erste Datenanalyse, erste eigenständige Anwendung). -

Rollen und Aufgaben bewusst verteilen:

Technische Aufgaben (z. B. Moderation digitaler Meetings, Programmierung, Datenauswertung) rotieren lassen – nicht automatisch den Selbstbewusstesten überlassen. -

Vorurteile thematisieren:

Stereotype Threats und Attribution Patterns offen ansprechen und entkräften („Technikkompetenz ist keine Frage des Geschlechts, sondern von Übung“). -

Vielfältige Vorbilder sichtbar machen:

Frauen und nicht-binäre Personen als Speaker:innen, Gastdozierende oder Projekt-Coaches einladen, Praxisbeispiele vielfältig wählen. -

Erfolgsbarrieren abbauen:

Bei Problemen nicht Defizite betonen, sondern Ressourcen und nächste Lernschritte in den Fokus rücken. -

Feedbackräume schaffen:

Studierende regelmäßig anonym nach Hürden, Unterstützungsbedarf und Ideen fragen – und die Ergebnisse sichtbar ernst nehmen.

Quellen

-

Bachmann, R., & Hertweck, F. (2023).

Titel: The gender gap in digital literacy: a cohort analysis for Germany.

Zeitschrift: Applied Economics Letters, 32(5), 608-613.

DOI: 10.1080/13504851.2023.2277685

Inhalt: Die Studie untersucht den Gender Gap in der digitalen Kompetenz in Deutschland und analysiert, wie dieser durch verschiedene Kohorten hinweg variiert. Sie bietet Einblicke in die langfristige Entwicklung der digitalen Kompetenzen bei unterschiedlichen Geschlechtern und sozialen Gruppen. -

Cooper, J. (2006).

Titel: The digital divide: the special case of gender.

Zeitschrift: Journal of Computer Assisted Learning, 22(5), 320–334.

DOI: 10.1111/j.1365-2729.2006.00185.x

Inhalt: Diese Untersuchung bietet eine umfassende Literatur Review zum sogenannten „Gender Digital Divide“, also der Geschlechterungleichheit im Zugang und in der Nutzung von digitalen Technologien. Sie beleuchtet die sozialen und psychologischen Mechanismen, die diesen Unterschied verstärken und trägt zur Forschung im Bereich der digitalen Kompetenz und Genderfragen bei. -

D21 (2020).

Titel: D21-Digital-Index 2020.

Inhalt: Der D21-Index liefert umfassende Daten zur digitalen Nutzung in Deutschland und untersucht den Stand der digitalen Teilhabe in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem „Digital Divide“ geschenkt, insbesondere wie dieser in Bezug auf Gender und andere soziale Kategorien weiterbesteht. -

D’Ignazio, C., & Klein, L. F (2020).

Titel: Data Feminism.

Inhalt: D’Ignazio und Klein setzen sich mit der Bedeutung von Gender im Bereich der Datenwissenschaften auseinander. Sie argumentieren, dass die Entwicklung und Anwendung von Datenanalysen auch Fragen von Macht, Ungleichheit und sozialer Gerechtigkeit einbeziehen sollte. Ihre Arbeit beleuchtet die Notwendigkeit, den „Gender Digital Divide“ in der Datenanalyse und Technikentwicklung zu adressieren. -

Steele, C. M., & Aronson, J. (1995).

Titel: Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans.

Zeitschrift: Journal of Personality and Social Psychology, 69(5), 797-811.

DOI: 10.1037/0022-3514.69.5.797

Inhalt: Diese Studie untersucht den Einfluss des sogenannten „Stereotype Threat“ auf die Leistung von afroamerikanischen Schülern bei intellektuellen Tests und zeigt, wie das Bewusstsein über negative Stereotype die Leistung negativ beeinflussen kann. Die Studie hat weitreichende Implikationen für den Bereich der Bildung und der geschlechtsspezifischen Ungleichheit.

Schreibe einen Kommentar